Si en la entrada anterior nos aproximamos a conocer un poquito mejor la organización urbanística del campo, también debemos realizar un breve análisis de los productos que se producían en el campo para el autoconsumo, para la supervivencia de la ciudad o bien para el comercio. Puede pensar el lector que podría haberse unido en una entrada lo referido a la ganadería también, pero hemos pensado que separadas todo sería más fácil de entender así como más ameno para seguir acercándonos a la economía visigoda. En la próxima entrada realizaremos pues un repaso acerca de la ganadería y rutas de trashumancia. Dicho esto… ¡Bienvenidos a Hispania!

Breve reflexión previa.

Es de sobra conocida la fantasía historiográfica en torno a lo que hoy conocemos como Antigüedad Tardía y que siempre ha girado en torno al elemento germánico como legitimador de muchas ideologías y “Madres-Patrias”; ideologías a las que no vamos a hacer mención en este artículo. Lo cierto es que la arqueología de este período estuvo tradicionalmente supeditada al mundo romano como un período oscuro, de baja calidad cultural y arquitectónica o bien se trató a la Antigüedad Tardía como aquella “nebulosa” un poco inclasificable y previa al período andalusí tan esplendoroso en la Península Ibérica.

Poco a poco lo que podríamos denominar como arqueología medieval en su conjunto se encargó de fijarse un poco más en este período pero únicamente desde la óptica religiosa, del paleocristianismo. El nacimiento y desarrollo del cristianismo copó trabajos y tesis académicas y, de nuevo, la sociedad quedó relegada a un segundo lugar.

Parece que, afortunadamente, hoy se está comenzando a recuperar la arqueología de aquellos que no pueden hablar; de los que no sabían escribir y de aquellos que no tuvieron un nombre perpetuado en la Historia. Trabajos como los de Barbero y Vigil –con ciertas discrepancias al respecto de algunos planteamientos– o los de Quirós Castillo en un reciente estudio que ha coordinado sobre despoblados altomedievales en Castilla y León y Madrid arrojan nueva luz a aquellos que quedaron al margen. Sirva este artículo para rescatar un poquito más un aspecto tradicionalmente obviado en la arqueología y los estudios históricos tradicionales.

¿Qué comemos hoy?

Lejos de parecer una broma, desde la óptica de esta pregunta podría recorrerse el artículo entero. La base económica de las sociedades humanas hasta hoy en día fue y siempre ha sido el campo. En esta época la agricultura y la ganadería fueron los dos pilares fundamentales para el desarrollo de las ciudades, de las aldeas, de las redes comerciales… el campo incluso está presente en la legislación visigoda, algo que no hace sino reafirmar esto que decimos. El campo y sus productos alimentaban a la población de las ciudades y los magistrados de las ciudades vigilaban todo lo que sucedía en aldeas, granjas y pueblos. El campo y la ciudad siempre fueron un dúo inseparable y es imposible entender a la una sin el otro y viceversa.

Imagen 1. Escena del tradicional pisado de la uva, representado en un mosaico romano procedente de Mérida. Fuente: domus-romana.blogspot.com

Poco podemos decir acerca del rendimiento agrícola o ganadero de los campos para este período, pues para ello harían falta estudios paleobotánicos, climáticos, etc., que aún están por desarrollar. Sí podemos intuir en cambio que el campo sufriría una reducción importante de productividad o al menos en algunas partes de la Península, enfocándose ahora la producción a una tendencia de autoconsumo y comercio regional. Por supuesto existen excepciones y durante todo el siglo V y VI tenemos constatadas ánforas olearias procedentes de puertos bizantinos incluso en el interior de la Península. A lo que nos referimos es que la tendencia general del mundo rural sería la que comentamos, al contrario que en tiempos del Imperio, en que hacían falta ingentes cantidades de productos para abastecer a las provincias y a los ejércitos casi siempre en campaña. No sólo la agricultura y la ganadería se verían afectadas por la ausencia de una demanda constante por parte de Roma sino también la minería que abastecía de oro y otros metales las fundiciones del Imperio. El tiempo de Las Médulas (León) quedaba muy atrás.

La tecnología agraria se estancó en la del mundo romano sin mayores novedades. El arado romano profundizaba muy poco en la tierra y eso provocaba unos rendimientos muy bajos, ya que al estar la semilla muy superficial, se lavaba cada vez que llovía. Actividades como la pesca, la explotación de salinas, canteras… todo ello dejó de ser rentable y por ello se ha pensado en la vuelta a una economía más de vocación autosuficiente que de vocación comercial. De nuevo tenemos que recurrir a las villas rurales para entender algo más sobre la explotación agraria, pues era allí donde se encontraban los mejores útiles de labranza, pero no tenemos unidades territoriales bien definidas para este período y no podemos establecer categorías al respecto. Es de sobra conocido el modelo de poblamiento rural visigodo basado en granjas –si el hábitat cambiaba de ubicación al cambiar la generación que lo dirigía– o en aldeas –si el hábitat era permanente independientemente de la generación que lo dirigiese–. Del mismo modo los cementerios serían de escasos miembros y móviles en caso de los hábitats-granja y más numerosos y fijos en un lugar en caso de los hábitats-aldea. Pero regresando a la producción agrícola, son las villas las que más información nos aportan al respecto gracias a la presencia de molinos, prensas de aceite, e incluso departamentos especializados en la producción de garum aún en este período, en definitiva, gracias a poseer una arquitectura mucho más duradera en el tiempo que la endeble arquitectura rural de la gente más humilde.

Imagen 2. Ilustración de un arado romano con sus partes, un arado que ha estado vigente en la España rural hasta bien entrado el siglo XX. Fuente: twitter.com

Así pues, la producción cerealista sería la reina en el interior junto a la vid y al olivo, igual que el ganado de ovejas, cabras y cerdos en gran parte. Isidoro nos dice en sus Etimologías que la producción cerealista se centraba en el trigo, la sémola, la cebada, la escanda, el centeno, el sésamo y en varias leguminosas como habas, alubias, algarrobas, guisantes y la alfalfa. Por añadidura nos habla de tres bebidas realizadas con cereales como era el caso de la cerveza, la sidra y la bebida caelia –elaborada con trigo puesto a secar, transformado en harina y mezclado después con vino–.

El aceite seguiría produciéndose en grandes cantidades, así como el vino, pero el primero además servía para usos comerciales y medicinales, para preparar medicinas, remedios y ungüentos de toda clase. En palabras de Marcelo de Burdeos:

Remedio hepático probado así: machaca pimienta blanca y almáciga en partes iguales; lo tamizas y de nuevo lo trituras en el mortero y así lo mezclas con el mejor aceite hispano, de forma que quede espeso. Luego haces píldoras del tamaño de un garbanzo y las secas al sol para que se endurezcan, las metes en un frasco y vas dando una en ayunas para sorber con un huevo, añadiéndole un poco de sal; lo harás durante tres días. (En Rosa Sanz, 2009, p. 443).

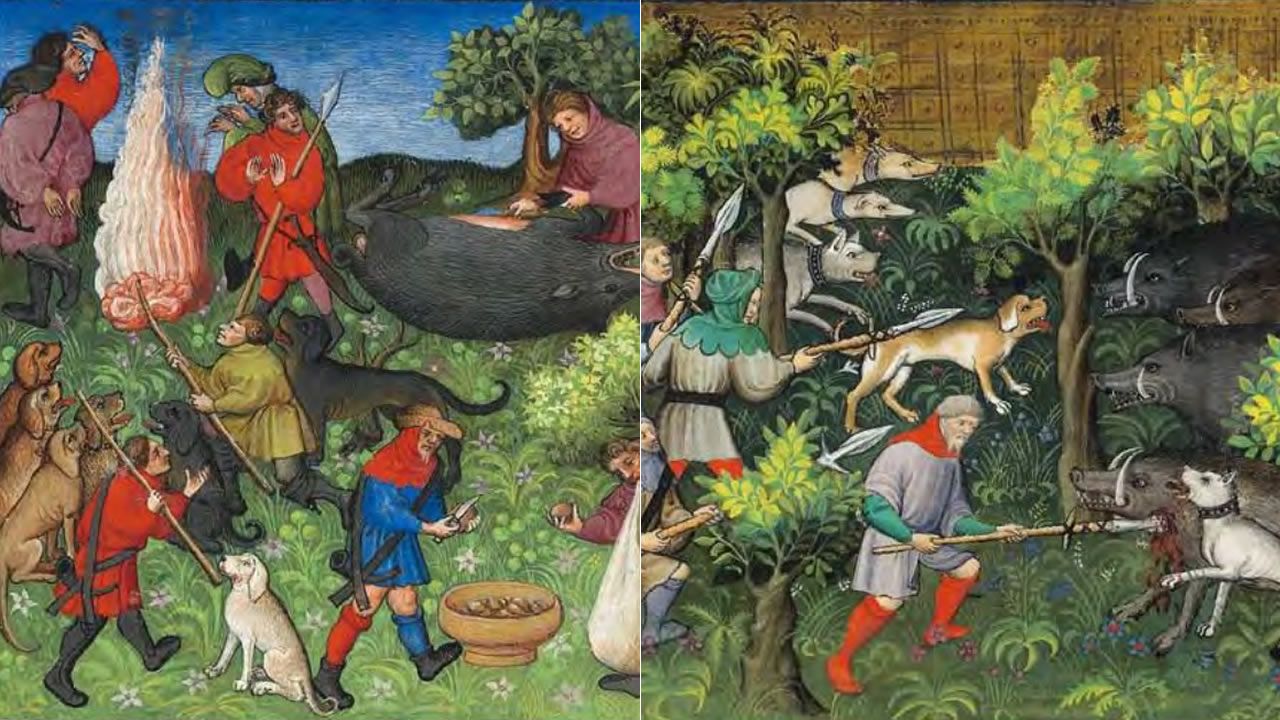

Imagen 3. Escena de caza representada en el «Libro de Caza de Gastón Febus», custodiado en la Biblioteca Nacional Francesa. Esta imagen ha sido cedida por el blog amigo «Las hojas del bosque», y representa una escena de caza en la Edad Media, una práctica asociada al bosque como fuente de recursos y que desde época romana se practicaba de manera muy similar. Fuente: lavozdegalicia.es

El bosque supondría también un gran elemento de sustento para las comunidades rurales, siendo además la Península Ibérica mayoritariamente montañosa y boscosa en muchos puntos. Frutos como las bellotas, avellanas, castañas, el majuelo, fresas silvestres, moras, la lechuga silvestre, espárragos, ortigas, berros, acederas, la bardana, el rusco, espinacas, la escarola silvestre y gran variedad de plantas medicinales como la belladona, el beleño, el estramonio, la adormidera, la verbena, la cola de caballo y el muérdago. Todo ello suponía un importante suplemento para unas comunidades que muchas veces no tenían otra cosa que llevarse a la boca entre malas cosechas, guerras, pagos, impuestos y requisas de los señores en caso de necesidad. No podemos olvidarnos tampoco de la madera, la miel, la caza… un sinfín de recursos necesarios.

Imagen 4. Uno de los más valiosos recursos del bosque por estas fechas sería todo un surtido de setas, tal y como se representa en esta cesta de boletus. Es un pequeño guiño para las fechas en que estamos pero un elemento fundamental del uso del bosque en distintas épocas del año. Fuente: jardineriaon.com

El campo, objeto de protección.

La legislación visigoda es la que nos habla de que existían lindes y límites entre campos y territorios productivos. También sabemos que los huertos no pagaban al fisco y estaban penados los atentados contra ellos. Robar cosechas, envenenar las frutas, la invasión de animales en campos ajenos, cambiar de sitio los mojones delimitadores de las parcelas, talar los árboles que dividían también esas parcelas, plantar árboles o viñas en las tierras de otro… todo ello estaba penado por la ley, así como quemar campos o bosques. A este respecto se creó “el inspector de campos”, una figura heredera de los agrimensores romanos y que vigilaba que todas estas cuestiones estuvieran en orden.

En conclusión, la vida en el campo sería muy precaria. La escasa productividad unida a guerras, pestes, sequías o malas cosechas podían hacer estragos en una población generalmente malnutrida y escasa. Antes de finalizar nos gustaría añadir un caso práctico que aún hoy día es objeto de temor por parte de campesinos y agricultores. Tal es el caso del valle de Alcudia, una región ganadera por antonomasia pero que también es nicho natural de una especie de langosta. Está probado que en épocas de sequía y de ausencia de alimento en su nicho natural, esta langosta inunda los alrededores del valle devorando todo a su paso. Tal es el peso de este insecto que aún hoy en día en años de escasas precipitaciones sigue devorando las huertas y cultivos de regadío de la zona, echando a perder toda la producción de los agricultores.

Como este ejemplo, muchos más supondrían la diferencia entre ver un invierno más o menos a las gentes del campo… según se terciara.

Especial agradecimiento al blog amigo «Las hojas del Bosque», por asesorarnos e ilustrarnos acerca de los recursos vegetales y animales que se podían obtener de los bosques durante la Antigüedad y la Edad Media.

Bibliografía:

CABALLERO ZOREDA, L., MATEOS CRUZ, P., CORDERO RUIZ, T. (coords.): “Arqueología de los paisajes rurales altomedievales en el noroeste peninsular” en Visigodos y Omeyas: el territorio, pp. 79-95, 2012.

QUIRÓS CASTILLO J. A. (ed.): El poblamiento rural de época visigoda en Hispania. Arqueología del campesinado en el interior peninsular, Universidad del País Vasco, 2013.

SANZ SERRANO, R: Historia de los godos. Una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo, Madrid, 2009.

THOMPSON, E.A.: Los godos en España, Madrid, 2014.

Blog colaborador: Las Hojas del Bosque http://lashojasdelbosque.com

Cuando dices Barbero y Vigil, me imagino que en realidad querías referirte a Alfonso Vigil-Escalera…

Me gustaMe gusta

Hola Fernando, gracias por pasarte por el blog a comentar 🙂

No, me refiero a Abilio Barbero y a Marcelo Vigil, que normalmente constituyeron un tandem inseparable en la historiografía. Vigil-Escalera Guirado es otro autor.

Me gustaMe gusta

Mingote Calderon tambien ha escrito sobre las tecnicas e instrumentos agricolas de esta epoca.

Me gustaLe gusta a 1 persona